鋰電世界 美國通用汽車(GM)以及日本車廠本田(Honda)日前宣布將攜手為氫燃料車輛──結合燃料電池與氫燃料儲存槽──開發共享的動力系統,期望在2020年讓新型燃料電池車輛上路。不同于電動車(EV)是采用儲存在大型鋰離子電池的電力為動力,氫燃料車輛的動力來源是來自燃料電池內部的氫與空氣所產生之電化學(electro-chemical)反應,僅會排放水。

盡管氫燃料車輛優勢顯然高于電動車(行駛距離較長、補充燃料時間較短),汽車產業對燃料電池車輛卻一直抱持若即若離的態度。對此汽車制造商與市場分析師,都將燃料電池車輛的進展緩慢歸咎于未能建立氫燃料補充站網絡,因為該種“充氣站”的建造成本每座高達100至200萬美元。

而若將基礎建設議題放一邊,為何我們又看到產業界開始有開發氫燃料電池車輛的動作?答案很簡單:政府法規。

2004年,市場研究機構 ABI Research曾大幅下修燃料電池車輛市場前景,該機構當時的分析師Atakan Ozbek指出,在沒有明確的中央與地方政府承諾支持之前,該產業不會真的開始成長。然而,今日的汽車廠商卻發現,在十年之內他們得面臨到必須遵守包括美國、歐洲與日本等地政府所訂定的、更嚴苛的二氧化碳排放法規。

除了卷土重來的燃料電池車輛,混合動力車輛、插電式混合動力車輛以及電池供電車輛同樣也是車廠為了符合法規所推動的技術;顯然并沒有業者會把所有的雞蛋放在同一個籃子里。

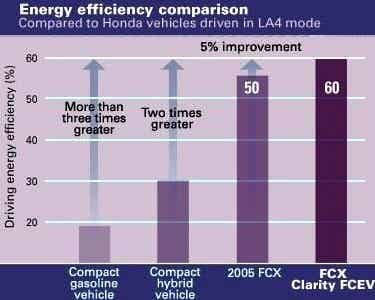

Honda宣稱其FCX Clarity系列的燃料電池車輛,比傳統汽油混合動力車輛在轉換化學能源為電力方面的效率更高